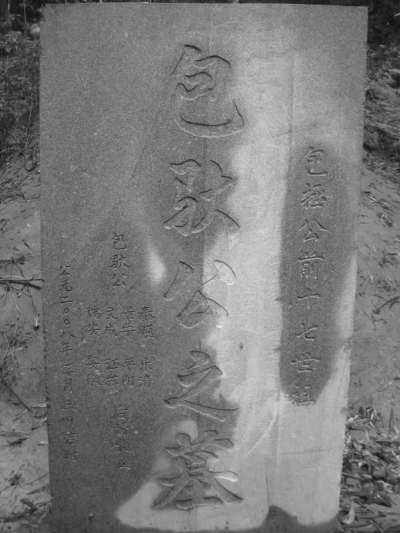

金仙寺是鹤溪镇著名的古迹之一,在原金仙寺遗址后山,有一座新修的古墓,是包氏祖先包驮公之墓。在新修的墓碑上,赫然刻着“包拯公前十七世祖”字样。

此包拯是否就是包青天

众所周知,中国历史上著名的包青天即名包拯(公元999年一公元1062年),字希仁,庐州合肥(今安徽合肥)人,汉族。出身于官僚家庭,生于北宋咸平二年(999年),天圣朝进士,累迁监察御史,历任三司户部判官,京东、陕西、河北路转运使。入朝担任三司户部副使,请求朝廷准许解盐通商买卖。改知谏院,多次论劾权幸大臣。授龙图阁直学士、河北都转运使,移知瀛、扬诸州,再召入朝,历权知开封府、权御史中丞、三司使等职。嘉祐六年(1061年),任枢密副使。后卒于位,谥号“孝肃”。包拯做官以断狱英明刚直而著称于世。知庐州时,执法不避亲党。在开封时,开官府正门,使讼者得以直至堂前自诉曲直,杜绝奸吏。立朝刚毅,贵戚、宦官为之敛手,京师有“关节不到,有阎罗包老”之语。后世则把他当作清官的化身———包青天。

包驮公墓碑上刻的包拯与历史上的包青天是否同属一人?带着这个疑问,我们翻开了景宁、泰顺、文成等地的《包氏宗谱》,结果颇为吃惊!

据我县郑坑乡石柱村光绪八年的《包氏宗谱》记载:“拯,乳希仁,字文正,谥孝肃,丹阳库村序公系下孙也。登天圣丁卯科进士第八名,官仁宗朝谏议大夫。”谱中写道:序公是包驮公第五世孙。

泰顺大安《包氏宗谱》记载:包驮公是包氏祖先,生不详,卒隋大业6年(611年),包融公是包驮公的第六世孙。互联网上也有《包氏宗谱》记载:包拯公是包融公的九世孙。安徽合肥、浙江柳市《包氏宗谱》记载:包融公是申包胥公的第二十六世孙,第三十五世出包拯公。期间相隔九代。

泰顺大安《包氏宗谱》记载:包驮公第十世孙包全公,仕唐长溪令。全公第六世孙“添公,字公助,徙居庐州合肥县,讳包山,孝肃公讳拯,即其后也。”

包全公出生于747年,与拯公999年出生,相距262年,给八世平分,每世32年多,与历史的25—30年一世,基本相符。

浙江省文成县桂山凤狮《包氏宗谱》开头第三页,有大清嘉庆八年(1803年)庠生朱存德撰写的《包氏分郡记》的记载:“大凡封姓郡,各有由来,或因任所,或即里居,虽所封各异,而追其本始,朔其原由,则固无不同也。兹谱旧序虽多,而合肥之分郡,盖并未言及。盖以考核之未详故也。余于乾隆丙午修葺库村包氏宗谱,阅其旧序,系全公自越州会稽徙居其地,会聚一族。余曾录之所云。有曰:包氏定郡,始于上党,即唐长溪知县全公,尚仍旧郡,亦未之改也。迨至宋添公,自温泰邑三都库村,徙居庐州合肥,三世孙拯公乃分郡合肥。考之旧谱,恬公(包恬,泰顺库村人,宋嘉定丙子(1216年)举江南永州教授)尝记之曰:余于嘉熙二年戊戌(1238年)春,欲修宗谱,因读旧谱,始知孝肃公虽居庐州合肥,乃添公徙之也。而孝肃公是全公的八世孙矣。与侄太初京试,竟造其庐,讲明宗谱世系,南北虽异,其地而要之同一根柢也。核此,恬公之记载而合肥之所由来,不大彰明较著哉。”

以上文字,在时间和顺序上虽有些许差异,但有关于包拯的记载基本相同。特别是泰顺、文成、乐清、永嘉、瑞安、平阳、苍南、霞浦、景宁和安徽等地包姓,虽然远隔千里,没有来往,但所有的宗谱,对唐代号称“三包”的“融公,子二,长何,次佶”的排列,均如出一辙。因此,基本上可以相信此包拯即历史上的包青天。

包驮公与金仙寺何缘

大凡能在寺庙后安葬之人,可以说是非高僧即名流,一般俗人实在难上场面。既然如此,包驮公又是何许人?

带着这个问题,我们又翻开了《包氏宗谱》,开启了一段尘封了许久的历史。

据《包氏宗谱》金仙寺志记载:唐初贞观元年春,每夜静时,空中闻钟声梵语,遂悟为飞锡机兆,致斋奉道修疏。忽一日间,僧来募化本住基址,遂允诺,徙居苔湖半岭。僧又湮没无闻,此一胜绩也。于是,涓吉是年之秋九月十六日,改屋为庵,曰崇山庵。乃思父墓既厝于此,家庙可复建于此。一为寺庵,一为墓庵,将田产184亩,并近庵园地、山场施舍入庵,招僧修持,并奉墓庙香灯。

这段文字的大意是包氏祖先曾在唐初贞观元年春夜,听到半空中传来钟声梵语,即开始修身礼佛。巧的是隔日即有僧来化缘,欲在其居所处建寺礼佛。包氏祖先立即答应,正打算举家迁徙苔湖半岭,僧人却飘然湮没,不见踪影,这是一个奇迹。因此,就选择了同年九月十六日改屋为庵(命名为崇山庵)。当时的崇山庵可也以说是包氏家族的家庙,包氏族人仙逝均把棺材停放待葬或浅埋以待改葬,于是此处既是寺庵,又是坟庵。因此,包氏祖先就将庵堂附近的184亩园地、山场捐给崇山庵,由僧侣经营,维持日常生活,有了崇山庵的香灯持奉。此时的崇山庵离后来的金仙寺还须经过前唐、后梁、后唐、后晋、后汉、后周的洗礼,直到后宋咸平元年(998年),方才改庵为寺。

据《包氏宗谱》记载:经始改建时,忽大雨,沐鹤溪泛流,枯木数十章,外质坚、内纹异,因取裁而削之,附丽殿壁,以位罗汉霞纹灿著,妙若天成,此又一胜绩也,非仙而何?故改庵为寺,名曰金仙寺。

这一段文字说的是在宋咸平元年,崇山庵改建之时,忽逢大雨,当时的鹤溪河上,漂来了数十根外质坚、内纹异的枯木,正好为崇山庵改建提供材料,“因取裁而削之,附丽殿壁,以位罗汉霞纹灿著,妙若天成”。这可是天大的喜事,如果不是神仙造化,怎么会有这么巧的事情呢?这不能不说是一个奇迹。因此,崇山庵就改名为金仙寺了。

至此,包驮公之墓为何会在金仙寺后山之谜自解。

另据景宁《汤氏宗谱》记载,汤氏也与包氏一样,都是最早在鹤溪镇西澳原(即今金仙寺)开山立业。有关内容曾在本报畲乡古迹追踪之三《为南宋宰相汤思退寻根》一文提及,此处不再赘述。